リハビリテーション科

脳卒中後の痙縮外来

リハビリテーション科 ボツリヌス(ボトックス)療法

ご挨拶

手足の筋肉がこわばったり、つっぱったりする方は是非ご相談下さい。痙縮の治療には装具療法、薬物療法、手術療法があります。痙縮外来ではご自身の病態に応じ、各科専門医が連携をとりながら的確な治療法を選択していきます。薬物療法のひとつであるボツリヌス療法は痙縮治療の第一選択肢です。しかしながら病態に応じたボツリヌス治療を行うには豊富な経験と技術が必要になります。是非、当院で筋肉のこわばり、つっぱりが改善するのを実感していただきたいと思います。

診療申し込みについて

ボツリヌス療法を希望される方は、事前に三瓶医師の脳外科外来「火曜日 午前」、「木曜日 午前」、「金曜日 午前」を受診して下さい。

医師が患者さんの症状を判断した上で、別途ボツリヌス療法(痙縮外来にて実施)の治療日を決定します。

*初診当日には治療できませんのであらかじめご了承ください。

痙縮外来お問合せ

- 診療担当

- 痙縮外来(火曜日 午後) 担当 リハビリテーション科 三瓶建二医師

- 問い合わせ窓口(外来)

- TEL:045-871-5225(患者支援センター)

当院のボツリヌス療法実績

| 年度 | 施注実績(人) |

|---|---|

| 2011年度 | 18 |

| 2012年度 | 71 |

| 2013年度 | 90 |

| 2014年度 | 97 |

| 2015年度 | 112 |

痙縮(けいしゅく)について

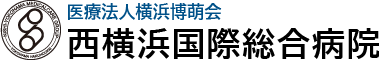

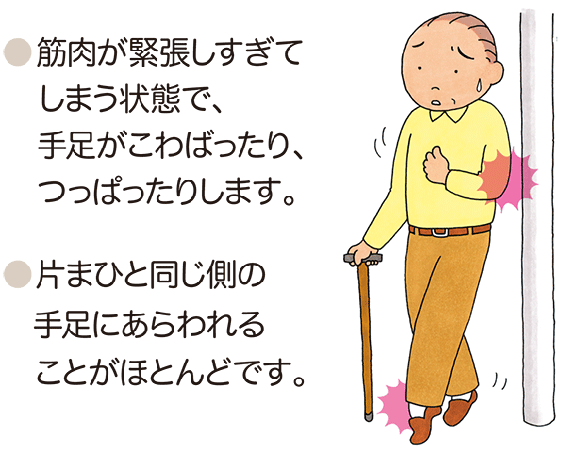

痙縮とは、意思とは関係なく筋肉の緊張が高まり、手や足が勝手につっぱったり曲がってしまったりしてしまう状態のことです。痙縮では、手の指が握ったままで開きづらい(清潔にしにくい)、肘が曲がり伸びづらい(着替えなどしにくい)、足の先が足の裏側の方へ曲がってしまう(歩くと痛い、装具がつけにくい)などの症状がみられます。痙縮による姿勢異常が長く続くと、筋肉が固まって関節の運動が制限されてしまう拘縮(こうしゅく)という状態に陥り、ご本人やご家族の日常生活に大きな支障をきたしてしまいます。また、痙縮そのものがリハビリテーションの障害となることもあるので、痙縮を治療することによりリハビリテーション(ストレッチ含む)がしやすくなります。

痙縮の治療について

痙縮の治療には、内服薬、ボツリヌス療法、神経ブロック療法、外科的療法、バクロフェン髄注療法などがあります。

実際、痙縮の程度や範囲、患者さんの希望などを考慮し、リハビリテーションとこれらの治療法を組み合わせて痙縮の治療を行います。

ボツリヌス療法について

ボツリヌス療法の効果について

ボツリヌス療法によって、次のような効果が期待できます。

- 手足の筋肉がやわらかくなり、曲げ伸ばしがしやすくなることで、日常生活動作の制限が軽減されます。(手を洗いやすくなる、装具がつけやすくなる、くつが履きやすくなる、など)

- リハビリテーション(ストレッチ含む)を行いやすくなります。

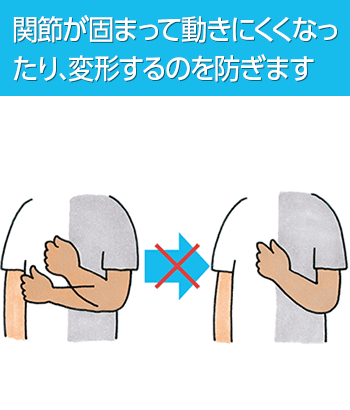

- 関節が固まって動きにくくなったり、変形するのを防ぎます(拘縮予防)。

- 痛みをやわらげる効果が期待できます。

- 介助の負担を軽減することが期待できます。(着替えの補助、衛生ケアがしやすいなど)

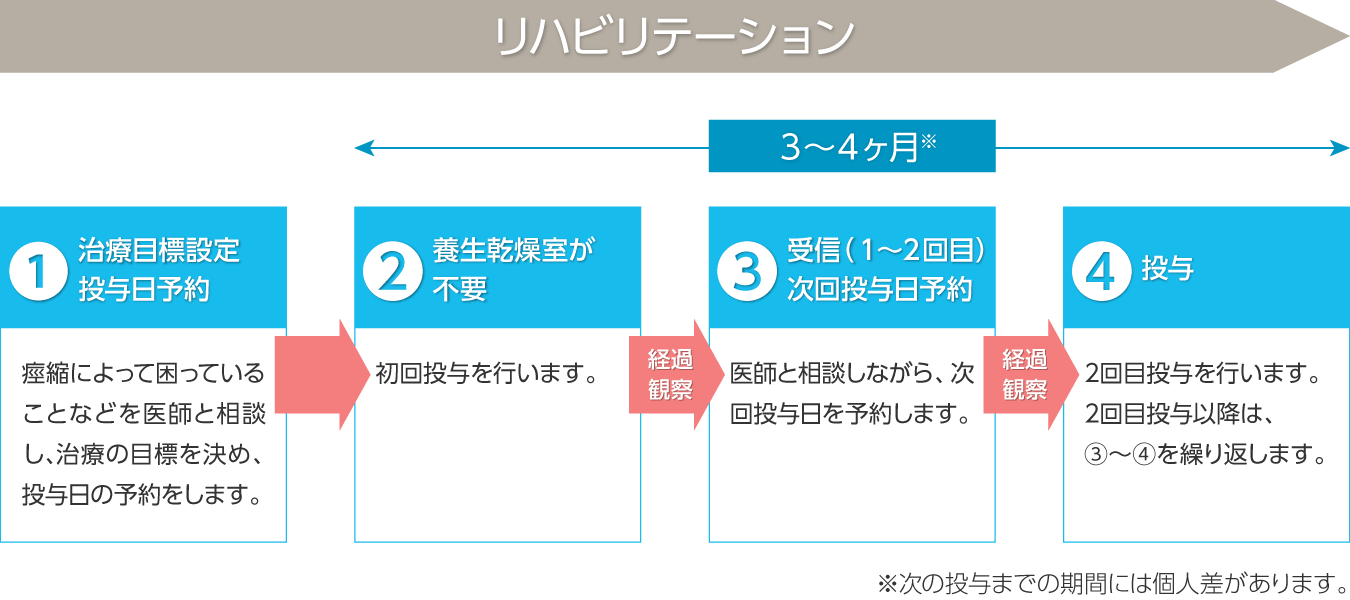

ボツリヌス療法の進め方について

まずは診察をし、治療方針と目標を設定します。ボツリヌス療法の効果は、注射後2-3日目から徐々にあらわれ、通常3-4ヶ月間持続します。その後、数週間で効果は徐々に消えてしまうので、治療を続ける場合には、年に数回、注射を受けることになります。ただし、治療効果や持続期間には個人差があるので、医師と相談をしながら治療計画を立てていきます。

治療スケジュール例

ボツリヌス療法の具体的な治療方法について

細い針で数か所、緊張をゆるめたい筋肉に注射をします。治療時間は約20分から30分くらいです。

ボツリヌス療法の副作用について

ボツリヌス療法を受けた後に、副作用として以下のような症状があらわれることがまれにあります。これらの症状は多くが一時的なものですが、症状があらわれた場合には、医師に相談してください。

- 注射部位が腫れる、赤くなる、痛みを感じる

- 体がだるく感じる、力が入りにくい

ボツリヌス療法の治療費について

当院で行う上肢・下肢痙縮の治療は保険が適応されます。通常1割~3割負担で治療が受けられます。注射を行う部位や、範囲によって費用が異なります。また公的支援制度の助成により、ご自身の負担が軽減出来ることもあります。